こんにちは、秋山です。

年末が近づいてくると、じょじょに意識するもの。それは、ええ、いわゆる今年のベストですね。

今年も残すところ1週間となり、残った日程で何を遊び、何を遊ばず来年に回すのか勘案しています。

このブログでは遊んだボードゲームを1作1記事で紹介していますが、今日は、取り上げられていなかったゲームを、まとめて紹介させてください。

アズール:サマーパビリオン

ミヒャエル・キースリングによる『アズール』のシリーズ第3弾。ちなみに第2弾の『アズール:シントラのステンドグラス』は未プレイです。第1弾は、エッセン・シュピールで購入しましたが、激烈に面白い作品です。

予想通り日本でも人気を博しましたが、まさか1年に1作のペースで続編が出るとは思いませんでした。

と言うわけで、シリーズ最高傑作と名高い『アズール:サマーパビリオン』は、年始の大田非電脳で遊ばせていただき、あまりに面白かったので「翌週のミスボドに持ってきてください」とお願いし、都合4回くらい遊びました。

マラケシュ

『放課後さいころ倶楽部』の第1話で登場したことで、その名を轟かせた『マラケシュ』を初プレイ。

天岩庵さんで遊ばせていただきました。ダイスを用いますが、けっこう戦術的で先の先くらいを考えないと容易に詰みますね。好みのデザインです。

Ein Arsch

エッセン・シュピールの中古ブースで購入した謎のカードゲーム。タイトルは、ずばり『お尻』です。

あまりにインパクトのあるアートワークに惹かれて、うっかり買ってしまったのですが、ゲームとしては……だったと記憶しています。

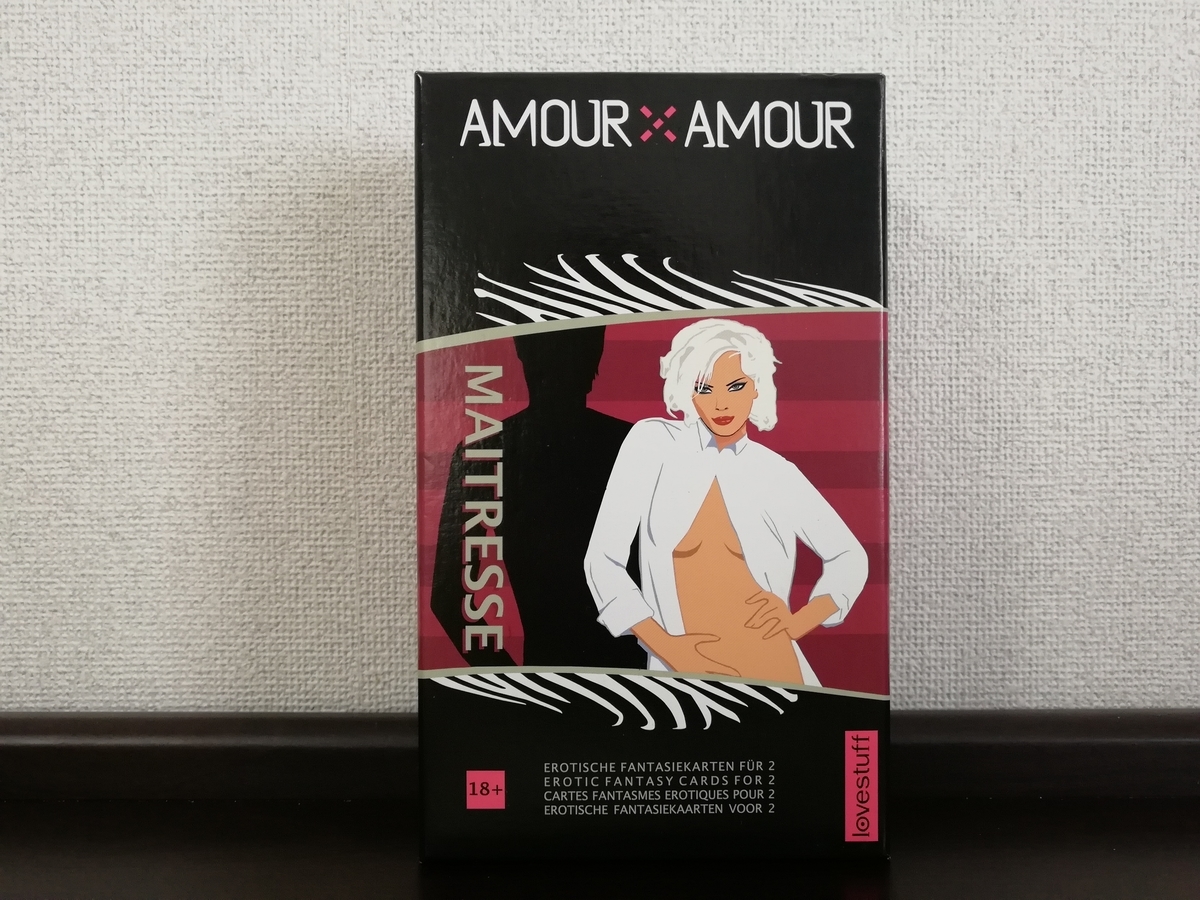

アモーレ×アモーレ

こちらも、エッセン・シュピールの中古ブースで購入した謎のカードゲームです。

驚くべきことにBGGにも登録されていません。それもそのはず、遊んでみましたが大人のオモチャ屋さんで売っていそうなゲームなのです。一応、ゲームにはなっていますが、特殊効果で「相手に好きな体位を言わせる」だとか「相手に性感帯を告白させる」だとか、そんな感じです。

シャンハイ

変なゲームばっかりやってるわけじゃないですよ?

こちらは、ミヒャエル・シャハトの2人用ダイスゲーム『シャンハイ』。タイトルの由来は上海ではなく、酔い潰して船に乗せるという意味の言葉で、乗組員を勧誘し労働者として働かせるという闇のゲームです。

プレイ感としては、まだクニツィアジレンマという言葉が流行っていて、シャハトがポスト・クニツィアと目されていた頃を思わせるものでした。調べてみたら2008年の発表。古き良きドイツゲームが好きな方は、抑えておくべき2人用ゲームでしょう。

ライアーマフィア

MoBGAMESさんの2015年の2人用の作品。ずっと積んでしまっていたのを遊びました。

5分で決着が着く、と見せかけて負けそうで負けない、勝てそうで勝てない、ぎりぎりとした戦いが繰り広げられるゲームでした。

カルカソンヌ:メイフラワー

カルカソンヌの独立型拡張のひとつ。

派手なバランスのゲームなのですが、見た目が好きで、ときどき遊びたくなる作品ですね。

カルカソンヌ:新たな地

『メイフラワー』と並んで、こちらも好きな独立型拡張です。

ミープル数がカルカソンヌシリーズのなかでも、群を抜いて少ないので、どう切り盛りするかがポイントのゲームですね。

花火

ボザの花火は大好きな協力ゲームで、定期的に遊びたくなる一作です。

パターン違いで色々なデザインを持っていますが、カード立ても付属しているこの版が、今のところいちばん遊びやすいですね。

雪割の花

ごいた喫茶マーブルで開催された「ボードゲームのアートワーク展」で一目惚れして購入させていただいたゲームです。

ゲーム自体は『魔女達の集会で…』を遊んだときから心待ちにしていて、でもゲームマーケットで販売されたときに、どうしてだかタイミングを逸してしまい、買えなかったんですよね。この機会に購入できて良かったです。

ゲームとしては、想像していたより難易度が低かったかなと感じました。想像でしたけれど、魔女という存在が非常に強力にデザインされていて、1度や2度のプレイでは、プレイヤー全員が魔女に撃破され、敢え無く負けるのではと予期していたのですが、そんなにでもなかったです。

いずれ、きちんと記事にしたいなと考えているのですが、そのためには、しっかりと本を読み込みたいなと考えており、なかなか時間が設けられずにいます……。

メディチカードゲーム

クニツィアの三大競りゲーのひとつ『メディチ』のカードゲーム版です。

『メディチ』はクニツィアの中でもトップクラスに好きなゲームです。でも、意外に遊ぶ機会を作り出せず、購入したまま積んでいた『メディチカードゲーム』を、ふと見たら2人からと書いてあったので遊びました。

『メディチ』ほどの複雑さはありませんでしたが、エッセンスはあって悪くないですね。

504

奇才フリードマン・フリーゼの怪作『504』から第123世界とシンプルと評判だった第728世界のふたつを遊びました。

遊ぶ前は「今まで、ゲームバランスの崩壊したゲームなど山ほど遊んできた。ルールブックの読めないゲームだって踏破してきた。ただ『遊びきる』という覚悟さあえあれば『504』を味わい尽くせるのではないか」と思っていましたが、実際には2ゲーム遊んで卒業でした。

まず、巷で言われているほど酷いゲームではありません。

遊べはします。

セットアップに多大な時間が掛かりますし、ルールの読み方が複雑ですし、ルールが足りなかったり矛盾していたりするので、プレイヤーに解釈を求めてきます。

インストまで含めると、だいたい1プレイ2時間というプレイ時間だって、目を瞑ろうと思えば瞑れます。

でも「遊びたくないな」と感じたのは、ひとえに、そこにフリーゼの野心や挑戦心、魂を感じられなかったです。

ボードゲームは娯楽であるが故に、そこには必ずデザイナーの「こうやってプレイヤーを楽しませよう」という意志が入ります。その意志を読み取ったり汲み取ったりするのが好きです。しかし、この『504』に、それは感じられませんでした。もちろん大枠はフリーゼそのものです。多元世界の書(リングノート)がもたらす504通りの世界なんて代物、フリーゼ以外の誰だって考えついても作ろうとはしません。

しかし、このリングノートから生み出される様々な世界、そのすべてにフリーゼの意志が行き届いているかと問われると、行き届いてはいないように感じられた、が答えです。

終わりに

長くなってきたので、いったんこれくらいで!

続きは後編へ!